From: 中原良太

自宅の書斎より、、、

昨日に引き続き、

きょうも

企業が内部崩壊する9つの原因

について、

ポーター先生の名作である

「競争優位の戦略」から

学んでいきます。

ポーター先生によると、

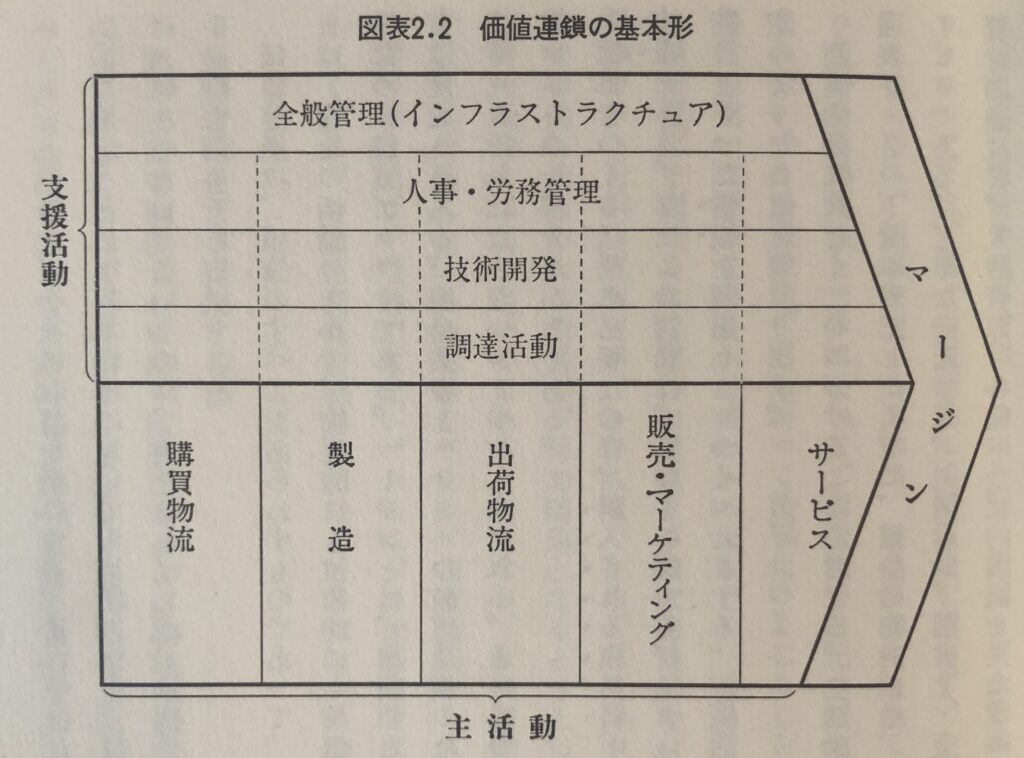

企業内部の活動は

9つに分類できるそうです:

【主活動】

・購買物流

・製造

・出荷物流

・販売・マーケティング

・サービス【支援活動】

マイケル・ポーター著「競争優位の戦略」(49ページの図より抜粋)

・調達活動

・技術開発

・人事・労務管理

・全般管理(インフラストラクチュア)

1〜6つ目については、

以下の記事をお読みください:

今日はこの続きで、

「技術開発」について

特集します。

企業が内部崩壊する原因⑦〜技術開発〜

ポーター先生は、

「競争優位の戦略」で、

技術開発について、

次のように書いています:

技術開発も一連の活動からなっているが、これらは大きく分けると、製品の品質を上げる活動と、生産工程を向上させる活動の二つとなる。この活動を、R&Dと呼ばずに技術開発と私は呼ぶ。というのは、R&Dという言葉は、ほとんどの経営者にとってあまりにも狭い意味に受け取られているからである。

マイケル・ポーター著「競争優位の戦略」(54ページより引用、強調箇所は中原によるもの)

ポーターの説明を読みながら、

ジェフ・ベゾスの以下の言葉を

ふと、中原は思い出しました。

ジェフ・ベゾスがかつて言った、

以下の言葉を思い出します:

これは本当に大切なのですが、継続して実験を行わない会社や、失敗を許容しない会社は、最終的には絶望的な状況に追い込まれます。会社の命運が尽きて、もはや神頼みしかできない状態に陥ってしまうのです。一方、常に賭け続けてむしろ賭け金を引き上げていくような会社は、実は社運そのものを賭けるようなことはしないので、勝ち残ります。社運を賭けるなんてことが、うまくいくはずはありません。そんなことをするときは自暴自棄になっているはずですから、最後まで決して手をつけるべきでない領域なのです。

S・K・アンダーソン著「ベゾスレター」(66ページより抜粋、強調部分は中原によるもの)

企業をうまく経営するためには

「結局、いろいろ試してなんぼ!」

ということですね。

とはいえ、

「技術開発が大事なことは

理屈の上では分かるけれど

現実ではうまく行かない」

ことが大半です。

というのも、

そもそも技術開発というのは

「誰一人も試したことのない、

新しいことへのチャレンジ」

ですから、

失敗するのが当たり前です。

プロ野球の世界では

平気的な打率は2割5分で

3割を超えたら優秀です。

技術開発の分野となると、

1割も当たれば大成功かと。

それくらい外れが多いんで、

「技術開発しているけれど

採算を取れずに撤退する」

ことも多いです。

それと同じくらい、

「採算を取れないと分かっても

引くに引けなくなってしまって

赤字を垂れ流し続けている」

会社も多いと思いますね。

ほかにも、

「新しいものに飛びついて

そんな自分に酔ってるだけ」

の経営者も多い気がします。

崩壊例①:赤字続きの印刷業

日本の研究開発型の会社は

失敗例がけっこう多いです。

特に多いのが

「赤字を垂れ流している」

研究開発ベンチャーです。

2023年に株価が半分になった

Kudanあたりが好例かもです。

株価が下がった原因は、

「赤字が何年も続いている」

ことでしょう。

Kudanは赤字が続いて資金が足りず、

「増資による株主価値の希薄化」

を繰り返しているのです。

日本にはKudanのような、

「研究開発型ベンチャー」

がたくさんありますが、

きちんと収益化を達成して、

大企業へと成長した例は、

中原はほとんど知りません。

「研究開発」という、

大義名分を笠に着て、

「赤字を垂れ流しまくり、

株券を印刷するだけの会社」

も、けっこうあります。

こういう会社は、SNSでは、

「株券を印刷する印刷業」

と皮肉られることもあり、

利益につながる投資先としては、

不適格であるリスクがあります。

崩壊例②:新しいもの好き

ほかにも

「新しいものに飛びついて

自己満足してるだけの会社」

もありがちですね。

そのときそのときで、

流行しているものに飛びついて

事業形態がブレブレな会社とか

分かりやすい例だと思います。

新しいもの好きが転じて、

転落していった会社としては

OKWaveが典型例かもですね。

OKWAVEは2018年頃に、

暗号通貨事業に参入して

収益化できず失敗しました。

2018年は暗号通貨ブームの最中です。

本業と関係ない事業への参入は

「流行に便乗しただけ」にも

見えちゃいますよね…。

伝説のファンドマネージャーの

ピーター・リンチによると

「多角化は多悪化になりやすく

疑ってかかる必要がある」そう。

明らかに本業と無関係な領域で

「これからひと当てしてやる!」

的な挑戦をしている会社は、

内部崩壊が始まっている

兆しかもしれませんね。

あくまで中原の想像ですが

好奇心で身を滅ぼす会社って、

経営者は熱に浮かれてるでも

内部の社員達は

「また社長が変なことを言い出した」

と冷めてるんじゃないかなー。

ワンマン社長の会社とかは、

「部下が社長の暴走を止められず

株主ともども自滅してしまう」

ことも多そうです。

派手なプレスリリースほど

疑ってかからないとなぁ…。

– 中原良太

↓続きを書きました↓

コメント